Dan O'Bannon et Moebius, The Long Tomorrow, Les humanoïdes associés ou Métal hurlant n° 7 & 8

On ne va pas aller jusqu'à dire que Dan O'Bannon est un grand nom de la bande dessinée, puisqu'il n'en a quasiment pas fait.

Seulement, il se trouve que le peu qu'il ait fait a une importance, une résonance, et des conséquences considérables. C'est d'ailleurs tout le croquignolet de l'affaire : qu'une petite bande dessinée très courte (The Long Tomorrow, donc, qui fait 16 pages toute mouillée), faite comme ça, quasiment pour tuer le temps, sans trop y penser, ait eu une telle importance.

(Cela rejoint donc mon idée du message précédent : personne ne peut calculer les conséquences de telle ou telle œuvre, et si un auteur commence à geindre sur sa place dans la société et le monde, notre devoir est de lui répondre ce que répondait Richard Feynman à ses étudiants : « Shut up and calculate create ! ».)

BREF.

Tout d'abord, avant de parler de ce brave Dan O'Bannon, je vais devoir parler de tout un tas d'autres gens : ses prédécesseurs.

Tout ça pour essayer de montrer que, si Dan O'Bannon est le précurseur de différentes formes en bande dessinée, dans les romans, et au cinéma, il est également le successeur d'autres mouvements et d'autres auteurs.

Autrement dit : tout le monde est pris dans un grand gloubiboulga et il est bien difficile (selon moi) de donner plus de mérite à l'un ou à l'autre puisque, si on enlève une seule de ses cartes, c'est tout le château qui s'effondre.

Autrement dit : tout le monde est pris dans un grand gloubiboulga et il est bien difficile (selon moi) de donner plus de mérite à l'un ou à l'autre puisque, si on enlève une seule de ses cartes, c'est tout le château qui s'effondre.

(Je dois bien dire que je ne suis pas un grand connaisseur de Harvey Kurtzman. J'ai bien essayé de lire Humbug (un magazine qu'il a fondé après la fin de Mad) mais l’essentiel des gags reposant sur des références à la société américaine des années 50, c'est peu dire que cela m'est passé à vingt mille pieds au-dessus de la tête. De plus, dans ce schéma d'auteurs qui s'influencent mutuellement et rebondissent les uns sur les autres comme des billes, Kurtzman semble être assez particulier, car sans prédécesseurs... Bref, pour moi, cet homme est un mystère.)

Bon, mais alors pourquoi parler de tous ces gens ?

Parce que grâce à tout ces gens, le magazine Pilote est né.

CONTINUONS AVEC LES ANNÉES 60 ET 70 : LES RÉVOLUTIONS QUI MARCHENT.

C'est vrai, on peut parfois trouver Pilote trop sage. Pas assez rock 'n' roll. Mais on ne peut pas lui enlever son aspect « découvreur de talents » et (je trouve qu'on ne le dit pas assez) « mise en confiance des talents ». Si Pilote avait été un club de rugby, non seulement il aurait eu un bon recruteur, mais également un bon entraîneur et une bonne équipe junior...

Toujours est-il que, une fois leurs premières armes faites dans Pilote, les juniors Druillet et Moebius veulent tout péter, et ils vont le faire dans Métal Hurlant.

Moebius, notamment, défonce tout, et ça ne passe pas, mais alors pas du tout inaperçu, puisque très vite on lui demande de travailler sur différents projets de films de science fiction, comme « explorateur graphique », disons.

Il y aura de nombreux films américains, mais sa première collaboration sera un projet français : Dune de Alejandro Jodorowsky (un film qui ne verra jamais le jour) (et auquel participera Dan O'Bannon en tant que chef des effets spéciaux ; vous voyez que je ne l'ai pas oublié).

Dans un bien bel exemple de « la vie trouve toujours un chemin », ce Dune avorté va pourtant permettre à d'autres œuvres très marquantes de se réaliser. (Et je ne parle même pas des influences plus légères, comme sur Star Wars, avec une planète Tatooine qui ressemble beaucoup à la planète Dune, et des personnages qui ont certains costumes en commun.)

TROISIÈME ÉTAPE : FIN DES ANNÉES 70 ET DÉBUT DES ANNÉES 80, SURFER SUR LA DUNE.

Et nous voilà donc avec Dan O'Bannon au sommet de la hype.

DERNIÈRE ÉTAPE : JUSQU’À MAINTENANT, DAN SUPERSTAR.

Parce qu'à ce stade, ces trois oeuvres (Alien, Blade Runner et L'incal) vont essaimer dans toutes les sphères artistiques, comme l'admet d'ailleurs très sportivement William Gibson en introduction de la bande dessinée qui adapte son roman séminal, Neuromancien :

Il est donc totalement juste de dire, et je l'ai déjà dit avant, que l'aspect esthétique général du Neuromancien a été influencé en grande partie par différents travaux que j'ai pu voir dans Métal Hurlant. Je pense que cela doit être aussi le cas de pour le New York 97 de John Carpenter, le Blade Runner de Ridley Scott, et beaucoup d'autres artefacts dans le style que l'on nomme parfois cyberpunk. Ces frenchies avaient pris de l'avance pour atteindre les sommets.

Ou encore :

Des années après, nous déjeunions avec Ridley Scott et, quand la question des inspirations est venue sur le tapis, nous étions très clairs tout les deux concernant notre dette auprès du Métal Hurlant des années 70 (Moebius et les autres).

Je ne vais pas citer tous les auteurs cyberpunk de la planète, je vais me contenter d'un lien (la magie du 2.0), ce sera plus simple et moins approximatif.

Par contre, je vais quand même remarquer que, si on croise deux références et qu'on mélange cyberpunk et Incal, ou cyberpunk et bande dessinée, accrochez vous à vos bretelles parce que, de l'autre côté du globe, on obtient des œuvres qui ont eu elles-mêmes des échos et des influences considérables : Akira de Katsuhiro Ōtomo, Ghost in the Shell de Masamune Shirow et Gunnm de Yukito Kishiro.

Et au cinéma ? Bin au cinéma, c'est pas dégueulasse non plus :

- Total Recall

- Terminator

- Brazil

- Ghost in the Shell, l'adaptation, donc

- Le Cinquième Élément (un des titres d'album de L'incal est La cinquième essence)

- Matrix

- A.I., Intelligence Artificielle

- Minority Report

BREF, VOUS VOYEZ UN PEU L’IDÉE.

Seize pages dans un magazine de ptits français qui n'en veulent. Et une cascade incontrôlable d'influences.

Une cascade qui continue de couler encore aujourd'hui.

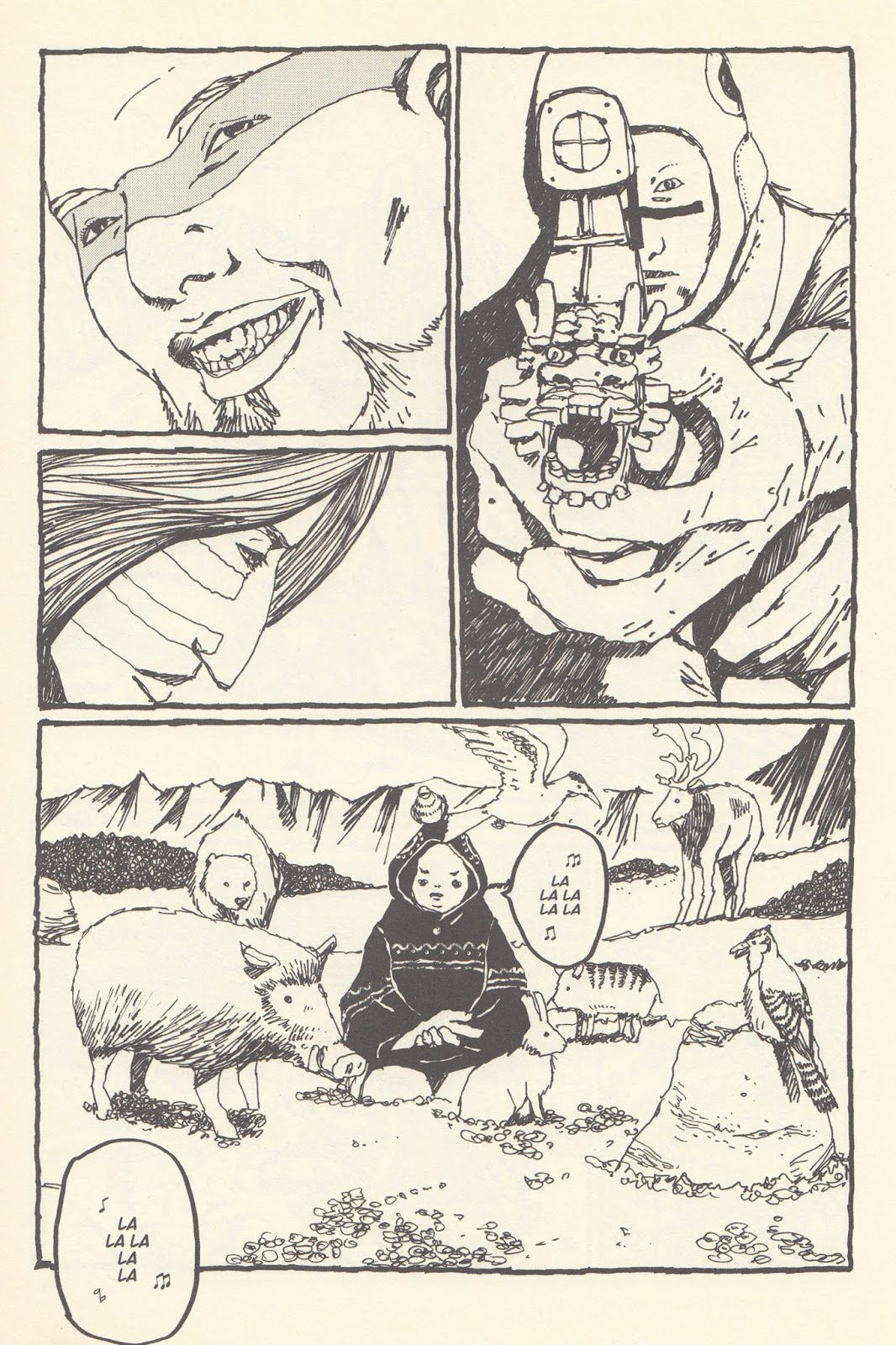

Une image tirée de Prometheus : le films d'Alien sans aliens (réalisé par Ridley Scott en 2012).Situation très inspirée de cette image, tirée de The Long Tomorrow.

Et pour vous prouver que je ne délire pas du tout,

une photographie en douce lors de la préparation de Prometheus.

Alien mixé avec The Long Tomorrow, on croise drôlement les effluves O'Bannoniennes, dites donc !

POUR CONCLURE.

Il ne s'agit pas de dire que Dan O'Bannon est le nouveau Dieu et qu'il faut toutes affaires cessantes commencer à lui construire des églises. Non.

Il ne s'agit pas de dire que Dan O'Bannon est un acteur majeur de la bande dessinée, outrageusement oublié, et qu'il faut pendre les lecteurs avec les boyaux des journalistes puisque personne n'en parle. Non.

Il s'agit de dire que, presque malgré lui, la personnalité et l'oeuvre de Dan O'Bannon ont eu un impact extrêmement fort sur tout un pan de la culture de ses trente dernières années, alors que c'est un homme quasiment inconnu, presque oublié, et dont le travail a l'époque n'a pas été remarqué à sa juste valeur (presque tout le monde a entendu parlé de Blade Runner et de son influence, pour ce qui est de The Long Tomorrow, c'est beaucoup moins évident ; de même pour son rôle déterminant dans la création d'Alien).

D'un autre côté, il ne faut pas surévaluer le travail de Dan O'Bannon (ce qui est assez facile, puisque son oeuvre bande dessinesque est très réduite) en le transformant en un grand mentor ou quoi que ce soit. Mais il faut remarquer la place qui est la sienne, celle d'une carte indispensable dans le grand château de la culture contemporaine.

Plus simplement, ce brave génie de Johann Wolfgang von Goethe va conclure pour moi (c'te classe) :

A distance, on ne reconnaît que les artistes de premier plan, et souvent on ne se contente que de leurs noms.

Mais si on se rapproche de cette constellation et que les personnalités de deuxième et troisième plan commencent elles aussi à briller, chacune appartenant à cet ensemble, alors le monde et l'art s'en trouvent plus riches.